Aku masih ingat betul pagi itu—matahari bahkan belum naik sepenuhnya, tapi udara sudah membawa rasa yang aneh: campuran gelisah, dingin, dan pasrah. Di sudut kamar berukuran tiga kali tiga meter, tubuh Ibu terbaring lemah di atas kasur tipis. Nafasnya pendek, tapi masih terdengar. Sejak seminggu sebelumnya, beliau mulai sulit berjalan dan jarang mau makan.

Aku yang waktu itu masih kuliah semester tiga, hanya bisa duduk di sampingnya sambil menggenggam jemarinya yang dingin. Uang untuk berobat hampir tak ada, dan satu-satunya harta yang bisa dijual—sepeda motor tua milik Bapak—sudah lama tak bisa dinyalakan.

Yang membuatku paling sakit bukan kemiskinannya, tapi kenyataan bahwa aku tak tahu harus melakukan apa. Aku bicara pada diri sendiri, “Kalau aku tinggal kuliah hari ini, siapa yang menjaga Ibu?” Tapi di sisi lain, aku tak ingin mengecewakan beliau, yang selalu memintaku menyelesaikan pendidikan.

Sekitar pukul sembilan, seorang tetangga datang menengok. Ia membawa bubur dan sekaleng susu. Saat melihat kedatangannya, Ibu memaksa duduk meskipun wajahnya pucat. Dengan suara yang hampir hilang, beliau berkata,

“Terima kasih, Bu. Semoga Allah balas kebaikan panjenengan.”

Kalimat sederhana itu menusuk jantungku. Dalam keadaan selemah itu, beliau masih memikirkan sopan santun dan doa untuk orang lain.

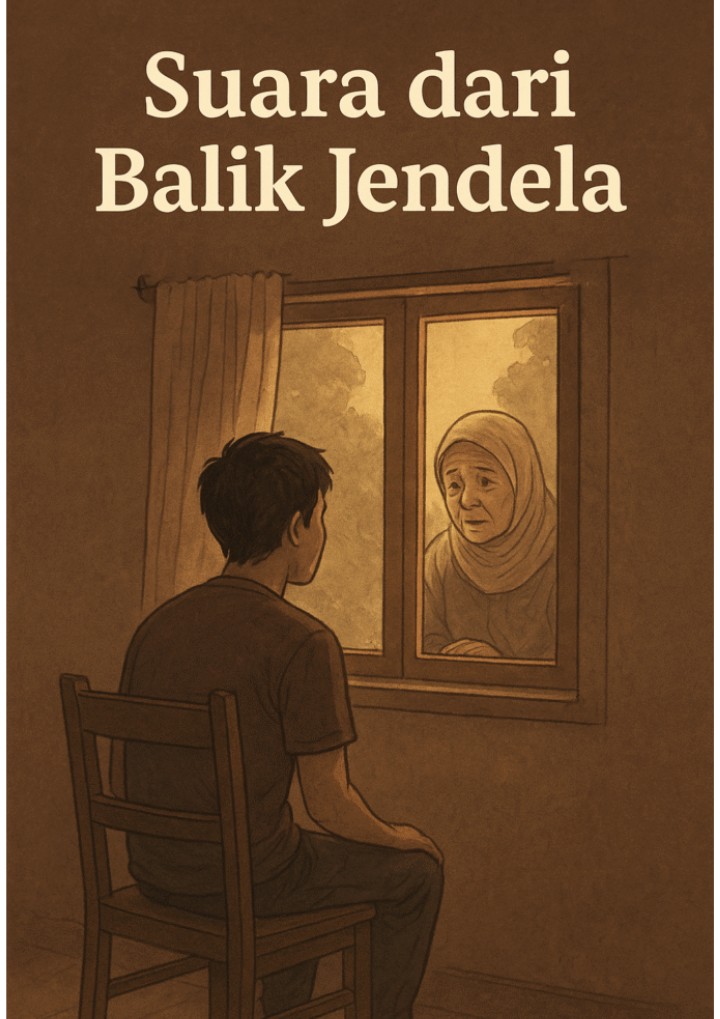

Hari itu, aku memutuskan tidak masuk kuliah. Aku duduk di dekat jendela sambil menatap halaman kecil dan mendengar suara anak-anak sekolah lewat. Ada rasa iri, tapi di balik itu, ada semacam janji yang mulai tumbuh dalam hati: aku harus berubah.

Sore harinya, aku memberanikan diri menghubungi dosen pembimbing dan menceritakan kondisi keluarga. Kukira beliau akan marah atau menegur, tapi jawabannya justru membuatku nyaris menangis.

“Jaga ibumu dulu. Kampus bisa menunggu, tapi orang tua tidak.”

Malamnya, Ibu sempat membuka mata dan memegang tanganku.

“Nak… kalau Ibu tidak ada nanti, kamu jangan berhenti kuliah, ya.”

Aku tidak menjawab. Aku hanya menunduk dan mencium tangannya. Saat itu, untuk pertama kalinya dalam hidup, aku paham bahwa kasih sayang orang tua tidak pernah menuntut balasan—yang mereka inginkan hanya melihat anaknya bertahan.

Beberapa minggu kemudian, kondisi Ibu perlahan membaik setelah ada bantuan dari beberapa teman kuliah dan dosen. Tidak semua langsung selesai, tetapi sejak saat itu aku tidak lagi merasa sendiri.

Pengalaman itu mengubah caraku memandang hidup. Aku belajar bahwa kemiskinan paling berat bukan soal uang, tapi saat kita merasa tak punya siapa-siapa untuk bersandar. Dan aku bersyukur, sebelum semuanya terlambat, Allah masih menunjukkan jalan melalui orang-orang yang tidak kuduga.

Sampai hari ini, setiap kali aku merasa lelah, suara Ibu dari balik jendela pagi itu selalu kembali menguatkanku:

“Orang tua tidak butuh anak yang sempurna. Mereka hanya ingin anaknya tidak menyerah.”